aus e-mail von Clemens Ronnefeldt, 7. Mai. 2025, 18:44 Uhr

Liebe Friedensinteressierte,

beiliegend sende ich einige Artikel zu den Kriegen

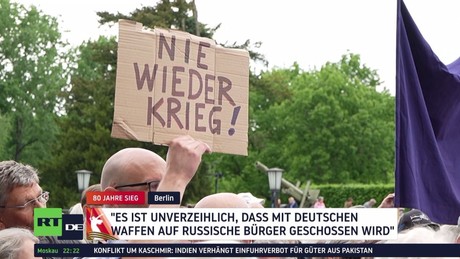

in der Ukraine und in Westasien - auch heute wieder

mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen

übereinstimme, die Artikel aber für relevant halte.

1. t-online: "Wissen nicht, was Russland tun wird“

Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert

2. Länderanalysen: Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:

Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen

3. RND: Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen

4. RND: Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus

5. n tv: Auch Vertreibung der Einwohner

Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel

6. Berl. Z: Israels Finanzminister:

Gazastreifen wird vollständig zerstört – Palästinenser wandern in Drittländer ab

7. taz: Hunger in Gaza

In Gaza gehen die letzten Lebensmittelvorräte aus

8. Medico International: medico-Partner:innen leisten unter unmöglichen Bedingungen Nothilfe

9. Die Zeit: Nahostkonflikt: Israel greift Ziele nahe syrischem Präsidentenpalast in Damaskus an

10. Bundestag: Antwort der Bundesregierung - Deutsche Kriegswaffenexporte nach Israel

11. Aufschrei: Das Völkerrecht kennt keine Staatsräson - Rüstungsexporte nach Israel stoppen!

Die Stärke des Rechts muss uneingeschränkt gelten!

12. Berl. Z.: Abschiebung von EU-Bürgern wegen Pro-Palästina-Protesten? Berliner Gericht hält dagegen

13. IPPNW: Faschismus, Rechtsextremismus und Militarismus sind untrennbar verbunden

Tag der Befreiung

———

1. t-online: "Wissen nicht, was Russland tun wird“

Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert

https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100704402/russland-selenskyj-warnt-staatschefs-vor-besuch-von-putins-militaerparade.html

"Wissen nicht, was Russland tun wird“

Selenskyj warnt vor Besuch von Putins Parade – Moskau reagiert

Von afp

Aktualisiert am 03.05.2025

Am 9. Mai will Russland eine große Feier zum "Tag des Sieges"

abhalten. Im Vorfeld spricht der ukrainische Präsident eine kryptische

Warnung aus. Der Kreml reagiert prompt.

Wolodymyr Selenskyj hat Staats- und Regierungschefs davor gewarnt, an

der Siegesparade in Moskau zum 80. Jahrestag der deutschen

Kapitulation im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen. "Wir wissen nicht, was

Russland an diesem Tag tun wird.

Es könnte verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie Brände, Explosionen,

und uns dann die Schuld zuzuschieben", sagte der ukrainische Präsident

in einem am Samstag veröffentlichten Gespräch mit Journalisten unter

anderem der Nachrichtenagentur AFP.

Kiew könne daher nicht für die Sicherheit der Besucher der

Veranstaltung in der russischen Hauptstadt garantieren, sagte

Selenskyj weiter. Das Gespräch mit ihm fand am Freitag statt, der

Inhalt konnte aber erst am Samstag verbreitet werden.

Moskau reagierte prompt auf Selenskyjs Warnungen. Der Vize-Vorsitzende

des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, drohte der Ukraine

für den Fall eines Angriffs auf Moskau während der Feiern zum Sieg im

Zweiten Weltkrieg.

Niemand könne dann garantieren, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew

den 10. Mai erleben werde, teilte der Ex-Präsident und ehemalige

Ministerpräsident am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Internationale Gäste in Moskau erwartet

An den Feierlichkeiten in Moskau sollen internationale Gäste wie der

chinesische Präsident Xi Jinping und sein brasilianischer Amtskollege

Luiz Inácio Lula da Silva sowie die Staatschefs unter anderem von

Kasachstan, Belarus, Kuba und Venezuela teilnehmen.

Zu den Aussichten auf eine Waffenruhe zwischen der Ukraine und

Russland sagte Selenskyj, er wolle keine "Spielchen" mit den kurzen

Waffenruhen spielen, die der russische Präsident Wladimir Putin

vorgeschlagen habe. Putin hatte für die Zeit rund um das

Weltkriegsgedenken eine Waffenruhe zwischen 8. und 10. Mai

angekündigt. (…)

——

2. Länderanalysen: Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:

Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen

https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/314/kriegsverbrechen-und-kollaboration-in-der-geschichte-der-ukraine-historisches-erbe-aktuelle-herausforderungen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine-Analysen+314&newsletter=Ukraine-Analysen+314

Analyse

Der Umgang mit Kriegsverbrechen und Kollaboration in der Ukraine:

Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen

Von Tanja Penter (Universität Heidelberg)

(…)

Einleitung

Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa

zum 80. Mal. Zugleich erschüttert seit drei Jahren ein neuer Krieg

Europa: Russlands brutaler Angriff auf die Ukraine, in dem die

ukrainische Zivilbevölkerung erneut großes Leid erfährt.

Im Zweiten Weltkrieg stand die gesamte Ukraine unter brutaler

deutscher Besatzung, geprägt von Ausbeutung, Terror und systematischer

Gewalt. 1,5 Millionen Jüd:innen wurden in der Ukraine ermordet, ebenso

Zehntausende Romnja und Roma sowie kranke und behinderte Menschen.

2,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden zur Zwangsarbeit nach

Deutschland verschleppt. Mehr als 600 ukrainische Ortschaften wurden

unter deutscher Besatzung vollständig zerstört, viele samt ihrer

Einwohnerinnen und Einwohner ausgelöscht.

Ungefähr 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer wurden für die

sowjetische Armee mobilisiert und stellten ein Viertel der

sowjetischen Streitkräfte – eine Tatsache, die in der postsowjetischen

ukrainischen Erinnerungskultur an den Krieg zunehmend in Vergessenheit gerät.

Die Bevölkerungsverluste der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs

werden insgesamt auf 8–10 Millionen Menschen (Zivilist:innen und

Militärangehörige) geschätzt. Diese Millionen ukrainischer Kriegsopfer

stehen bis heute im Schatten der Geschichte und werden in der

deutschen Erinnerungskultur immer noch zu wenig gewürdigt.

Lange galt in Teilen von Politik und Öffentlichkeit fälschlich, die

Kriegsopfer der Sowjetunion seien vor allem Russen gewesen – und

Deutschlands historische Verantwortung bestehe daher primär gegenüber

Russland. Putin instrumentalisiert die Erinnerung an den »Großen

Vaterländischen Krieg«, um den Angriff auf die Ukraine zu

rechtfertigen und innenpolitisch Rückhalt zu gewinnen.

Der Sieg im Zweiten Weltkrieg wird so ideologisch für den heutigen

Krieg missbraucht, wie die Deutsch-Ukrainische Historische Kommission

in ihrem Appell an den Deutschen Bundestag anlässlich des 80.

Jahrestags des Kriegsendes anmerkt.[1]

Das Füllen dieser Erinnerungslücken an die oft übersehenen Orte

deutscher Massenverbrechen im Osten stellt eine dringende Aufgabe dar.

In einem gemeinsamen Projekt der Universität Heidelberg mit der

Internet-Plattform DEKODER wird am Beispiel von zehn Kriegsbiographien

Angehöriger verschiedener Opfergruppen das Leid der Zivilbevölkerung

im deutschen Vernichtungskrieg erzählt.[2]

(…)

Nach sowjetischen Angaben waren etwa 32.000 Sowjetfunktionär:innen und

über sieben Millionen Sowjetbürger:innen an der Sammlung von Beweisen

zur Aufklärung der deutschen Verbrechen beteiligt. Insgesamt trug die

ASK über 300.000 Aussagen von Zeug:innen und Befragungsprotokolle

sowie etwa vier Millionen Dokumente über von den Deutschen verursachte

Schäden zusammen.

Eindrücklich beschrieb der Schriftsteller Nikolaj Atarov diesen

Prozess in den gerade befreiten Gebieten:

»In diesen Tagen inmitten des Alltagsgeschehens – beim Graben durch

die Asche riesiger Brandruinen, auf der Suche nach einem Platz für die

Nacht oder nach einem vorbeifahrenden Wagen – überall wurden die

Menschen von dem spontanen Bedürfnis erfasst zu schreiben, zu

bezeugen. Stapel für Stapel von Zeugenaussagen gingen bei den

politischen Abteilungen der Regimenter und Divisionen ein. Sie waren

auf Fetzen von Gestapo-Formularen, auf der Rückseite von idiotischen

Goebbels-Postern oder, am häufigsten, in Schulheften niedergeschrieben

worden.«[5]

Die regionalen »Hilfskommissionen« der ASK bestanden meist aus Partei-

und NKWD-Funktionär:innen, angeführt von einer Trojka aus den

Vorsitzenden von Partei, Sowjets und NKWD (NKWD war die Geheimpolizei).

(…)

Die Staatskommission gehörte auch zu den ersten Institutionen, die

aktiv zur Formung stalinistischer Kriegsmythen beitrugen. Ihre

Mitteilungen legten früh die Linien der »offiziellen Version« fest:

das Verschweigen der tatsächlichen Opferzahlen, das Ausblenden der

jüdischen Erinnerung an den Holocaust, die Tabuisierung der

Zerstörungen und Verbrechen durch die Rote Armee und das Schweigen

über sowjetische Kollaboration.

Als Stalin im März 1946 in der Prawda sieben Millionen Kriegstote

verkündete, verschwand der ASK-Abschlussbericht, der diese Zahl als

deutlich zu niedrig entlarvt hätte, im Archiv unter Verschluss.[6]

Ein bekanntes Beispiel sowjetischer Geschichtsfälschung ist der

Bericht der sog. Burdenko-Kommission zu Katyn, der das vom NKWD 1940

verübte Massaker an tausenden polnischen Offizieren fälschlich den

Deutschen zuschrieb.

Die Sowjetunion führte diese Darstellung sogar bei den Nürnberger

Prozessen an und hielt sie bis 1990 aufrecht. Erst kurz vor dem Ende

der UdSSR räumte Michail Gorbatschow die Verantwortung der

sowjetischen Führung für das Verbrechen ein.[7]

Die Arbeit der Kommission hinterließ in der Ukraine ein ambivalentes

Erbe: Mit breiter Beteiligung der Bevölkerung wurden umfangreiche

Daten, Beweise und Aussagen von Zeug:innen zu Besatzungsverbrechen in

lokalen Kontexten gesammelt – meist als ungefiltertes Rohmaterial, das

trotz aller Probleme bis heute eine wertvolle Quelle darstellt.

Die Perspektiven und Anliegen der Opfer fanden dabei zumeist wenig

Berücksichtigung. In der Folge wurden einige deutsche Täter und

deutlich mehr einheimische Kollaborateur:innen angeklagt.

Die Sowjetunion verurteilte mindestens 26.000 Deutsche, meist

Kriegsgefangene, für Kriegs- und Besatzungsverbrechen, davon 1.167 zum

Tode. In den übrigen Fällen wurden häufig 25 Jahre Lagerhaft verhängt,

die von den Verurteilten infolge der frühzeitigen Repatriierungen nach

Stalins Tod 1953 jedoch in der Regel nicht vollständig verbüßt wurden.

Die Verfahren fanden überwiegend in nicht-öffentlichen

Schnellprozessen ohne Verteidigung und Staatsanwaltschaft statt; nur

wenige wurden als öffentliche Schauprozesse inszeniert.[8]

Mit unerbittlicher Härte ging die Sowjetunion gegen ihre eigenen

Bürger:innen vor, die im Verdacht standen, mit dem Feind kollaboriert

zu haben: Allein in der Sowjetukraine wurden zwischen 1943 und 1953

mindestens 93.590 Menschen als »Vaterlandsverräter« verhaftet – nahezu

so viele wie in ganz Europa Deutsche und Österreicher:innen wegen

Kriegsverbrechen verurteilt wurden.[9]

Insgesamt nahm der NKWD bis 1953 über 320.000 Sowjetbürger:innen wegen

mutmaßlicher Kollaboration fest. In dieser Zahl sind Millionen

sowjetischer Militärangehöriger, die zwischen 1941 und 1945 als

»Vaterlandsverräter« von sowjetischen Militärtribunalen – zumeist nur

weil sie kurze Zeit gefangen genommen oder eingekesselt waren –

verurteilt wurden, noch nicht enthalten.[10]

Die besonders blutige Abrechnung mit Kollaborateur:innen war jedoch

keine Besonderheit in der Sowjetunion, sondern zeigte sich nach

Kriegsende auch in anderen von den Deutschen besetzten europäischen

Ländern.[11]

Die Strafverfolgung war in Teilen politisch gelenkt, besonders in der

Westukraine, wo sie der Sowjetisierung und Zerschlagung der

Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) diente. Die Angehörigen

der OUN, die im Krieg zeitweise mit den Nazis kollaboriert und sich an

Verbrechen gegen Jüd:innen und Pol:innen beteiligt hatten, kämpften im

Untergrund weiter für einen unabhängigen ukrainischen Nationalstaat.

In der Westukraine kam es – gemessen an der Bevölkerungszahl – zu

deutlich mehr Verhaftungen als in anderen Landesteilen, vor allem

unter Personen mit Verbindungen zur OUN und ihrem militärischen Arm,

der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA).[12]

Neben einigen schwer belasteten Kollaborateur:innen (z. B. Angehörige

der Polizei) hatten auch angeklagte Sowjetbürger:innen, die gar nicht

oder nur sehr entfernt an Verbrechen beteiligt gewesen waren, von der

sowjetischen Justiz harte Strafen (15 bis 25 Jahre Zwangsarbeit oder

sogar die Todesstrafe) zu erwarten.

Viele eigentliche deutsche Täter:innen kamen in der Bundesrepublik

hingegen mit geringen Haftstrafen oder sogar mit Freispruch davon;

nicht wenige blieben in der Bundesrepublik für ihre grausamen

Verbrechen ungestraft, wodurch den Opfern ein wiederholtes Unrecht

widerfuhr.

Die mangelhafte juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Osten

ist ein düsteres Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte und trägt

bis heute zu den Leerstellen in der deutschen Erinnerungskultur bei.

(…)

Lehren für die Aufarbeitung der Verbrechen des russischen Angriffskriegs

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022

steht die Ukraine erneut vor der Herausforderung, russische

Kriegsverbrechen – etwa in Butscha – juristisch aufzuarbeiten und den

Umgang mit Bürger:innen zu klären, die unter Besatzung lebten und mit

den russischen Besatzungsbehörden kooperierten.

Schon seit 2014 spielen Menschenrechtsorganisationen und

zivilgesellschaftliche Gruppen in der Ukraine dabei eine zentrale

Rolle, indem sie systematisch Menschenrechtsverletzungen und

Kriegsverbrechen dokumentieren und Berichte beim Internationalen

Strafgerichtshof einreichen. (…)

Bereits im März 2022 verabschiedete die ukrainische Regierung zudem

ein Gesetz zur strafrechtlichen Verfolgung von Kollaboration, das sich

vor allem gegen Personen richtet, die in zeitweise russisch besetzten

Gebieten mit der Besatzungsmacht zusammenarbeiteten.

Das Gesetz, das unter großem Zeitdruck verabschiedet wurde, diente der

Prävention von Straftaten dieser Art und erfüllte ein Bedürfnis von

Politik und Gesellschaft nach schneller und möglichst strenger

Verfolgung.[16] Seitdem wurden laut SBU-Angaben über 9.000 Verfahren

wegen Kollaboration[17] eingeleitet.

Diese Praxis sorgt bei vielen, die unter Besatzung lebten, für Ängste.

Die öffentliche Kommunikation in der Ukraine schürt teilweise eine

»Sprache des Hasses« wenn es um Menschen geht, die verdächtigt werden,

mit Russland zusammenzuarbeiten. Personen, gegen die die Behörden

ermitteln, werden manchmal auf Telegram-Kanälen bereits vor ihrer

rechtskräftigen Verurteilung öffentlich an den Pranger gestellt[18].

Das verletzt das Prinzip der grundsätzlichen Unschuldsvermutung und

befördert in der Gesellschaft ein Klima der Feindseligkeit.

Menschenrechtsorganisationen, internationale Justizexpert:innen und

einige ukrainische Politiker:innen kritisieren das Gesetz als zu hart

und undifferenziert. Unter anderem rief Danielle Bell, Leiterin der

UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine, die ukrainische

Regierung dazu auf, ihre Haltung zur Kollaboration zu überdenken und

das Gesetz internationalen Standards anzupassen.

Die Mission warnte[19] vor langfristigen negativen Folgen für

Menschenrechte und gesellschaftlichen Zusammenhalt, vor

Stigmatisierung der Bevölkerung unter russischer Besatzung und

möglicher Schwächung der internationalen Position der Ukraine.

Das Gesetz unterscheidet kaum zwischen schweren und geringfügigen

Vergehen und lässt wenig Raum für die Berücksichtigung der oft

extremen Lebensbedingungen der Menschen unter der Besatzung. Wer etwa

einen russischen Pass annimmt – oft unter Zwang, angesichts der

Verweigerung von medizinischer Versorgung oder Renten – gerät schnell

unter Verdacht.[20]

Selbst kleinere Handlungen können mit Berufsverboten oder langen

Haftstrafen geahndet werden, Meinungsäußerungen in sozialen Medien

reichen manchmal bereits aus.

Fazit

Die Ukraine kann bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und dem

Umgang mit Kollaboration aus ihren historischen Erfahrungen mit der

Aufarbeitung deutscher Besatzungsverbrechen lernen. Anders als die

sowjetische Nachkriegsjustiz könnte sie bei der Verfolgung von

Kriegsverbrechen heute stärker auf die Perspektiven und Anliegen der

Opfer eingehen.

Im Umgang mit Kollaboration bietet sich die Chance, alte Fehler zu

vermeiden, das Vertrauen in den Staat zu stärken und gesellschaftliche

Gräben zu überbrücken. Die Strafverfolgung könnte auf Handlungen mit

tatsächlichen, schweren Folgen für Staat und Gesellschaft beschränkt

bleiben.

Der Gesetzgeber könnte klarer zwischen überlebensnotwendigem Verhalten

und schwerwiegenden sicherheitsgefährdenden Taten unterscheiden – so

dass Menschen nicht für das bloße Leben und Arbeiten unter Besatzung

bestraft werden.

Nach Kriegsende hätte die Ukraine – anders als 1945 – die Möglichkeit,

eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit den traumatischen

Kriegserfahrungen verschiedener Bevölkerungsgruppen und der

Problematik der Kollaboration zu fördern, etwa durch das Instrument

einer Wahrheits- und Versöhnungskommission.

Insbesondere die Reintegration der vom Krieg seit 2014 gezeichneten

und erschütterten Menschen aus dem Donbas könnte die Ukraine dann vor

große Herausforderungen stellen.[21]

Fußnoten siehe:

https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/314/kriegsverbrechen-und-kollaboration-in-der-geschichte-der-ukraine-historisches-erbe-aktuelle-herausforderungen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ukraine-Analysen+314&newsletter=Ukraine-Analysen+314

--

Prof. Dr. Tanja Penter lehrt Osteuropäische Geschichte an der

Universität Heidelberg und ist Sprecherin des DFGGraduiertenkollegs

2840 »Ambivalent Enmity«. Zudem ist sie Mitglied der

Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission und forscht zu den

zivilen Opfern deutscher Besatzungsverbrechen im Zweiten Weltkrieg in

der Ukraine sowie deren juristischer Aufarbeitung.

——

siehe dazu auch:

https://www.duhk.org/aktuelles/appell-kommission-an-bundestag

Appell der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission an den Deutschen Bundestag

10. February 2025

Appell der Deutsch-Ukrainischen Historischen Kommission an den Deutschen Bundestag

(…)

——

3. RND: Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen

https://www.rnd.de/politik/die-letzte-grosse-schlacht-des-zweiten-weltkriegs-in-europa-und-das-heutige-unbehagen-Q3EXJVHN5VB43J4V5UTCGKF2X4.html

„Der Krieg ist noch hier“

Die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa – und das heutige Unbehagen

An den Seelower Höhen und im Oderbruch tobte die letzte große Schlacht

des Zweiten Weltkriegs in Europa. Die Politiker der Region pflegen

traditionell ein gutes Verhältnis zu russischen Stellen. Dieses Jahr

könnte das zum Problem werden.

Eine Reportage aus Seelow von Jan Sternberg

16.04.2025, 04:00 Uhr

(…)

Die Gebeine von 7000 Sowjetsoldaten liegen hier. 66 von ihnen haben

gleich nach Kriegsende eigene Grabsteine bekommen, mit Geburts- und

Todesdaten. Die meisten von ihnen starben mit Anfang 20, um einen

Krieg zu beenden, den Adolf Hitler und die Deutschen begonnen hatten.

(…)

Wie kann man in diesen Tagen an das Kriegsende 1945 erinnern, an

diesem Ort, wo der von Deutschland in den Osten getragene Krieg mit

seiner ganzen zerstörerischen Wut zurückkam? Indem man die

Vergangenheit nicht mit der Gegenwart vermengt, sagt McNally: „Die,

die hier gefallen sind, wussten nicht, was noch kommt. Wir müssen

ihrer mit Respekt gedenken, nicht mit dem Blick von heute.“ (…)

Die Schlacht um Berlin war die letzte und zugleich die blutigste des

Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Sowjetsoldaten, 6250 Panzer, 41.000

Geschütze und 7500 Kampfflugzeuge griffen auf einer Linie von 300

Kilometern Breite an.

Im Süden an der Neiße stand Marschall Iwan Konews 1. Ukrainische

Front, in der Mitte, auf dem kürzesten Weg nach Berlin, Marschall

Georgi Shukows 1. Weißrussische Front, weiter nördlich Marschall

Konstantin Rokossowskis 2. Weißrussische Front.

Shukow bot an den Seelower Höhen eine knappe Million Sowjetsoldaten

auf, denen 130.000 Deutsche gegenüberstanden. (…) Shukow opferte

allein zwischen dem 16. und 19. April 1945 rund 33.000 Männer, um den

deutschen Widerstand auf den Seelower Höhen zu brechen und als Erster

nach Berlin vorzustoßen. Die Opferzahlen in den letzten Kriegswochen

insgesamt gehen in die Hunderttausende. (…)

„Der Krieg ist noch hier“, sagt Nitz. „In unseren Äckern liegen die

Toten der Schlacht um die Seelower Höhen. Wir leben tagtäglich damit,

und wir tragen die Verantwortung.“ Auch er selbst, mit seinen 36

Jahren? Natürlich, meint der Bürgermeister. „Ich nehme diese

Verantwortung an. Denn ich kenne die Mentalität hier.“ (…) „In unserer

Region war es die Sowjetunion, die uns vom Hitlerfaschismus befreit

hat. Das vergessen wir hier nicht.“

Doch schon mit diesem Satz stellt sich Nitz gegen das offizielle

Gedenken, wie es sich das Auswärtige Amt in Berlin für dieses Jahr

vorstellt. Das Ministerium von Annalena Baerbock (Grüne) hat eine

Handreichung herausgegeben, die das Brandenburger Innenministerium

auch an Nitz und den Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot

Schmidt (SPD), verteilt hat. Die „Berliner Zeitung“ zitiert aus dem

Dokument:

„Im Inland grundsätzlich keine Teilnahme offizieller Stellen an

Veranstaltungen auf Einladung von Russland/Belarus und keine Einladung

an russische und belarussische Vertreter zu Gedenken von Bund, Ländern

und Kommunen.“ Und weiter: „Sollten Vertreter von Russland oder

Belarus bei Veranstaltungen im Inland unangekündigt erscheinen, können

Einrichtungen in eigenem Ermessen und mit Augenmaß von ihrem Hausrecht

Gebrauch machen.“

(…)

Vom „Hausrecht Gebrauch machen“ hieße im Falle Seelows, dem russischen

Botschafter den Zugang zu einer Anlage zu verwehren, auf der 7000

sowjetische Soldaten bestattet sind. Für Bürgermeister und Landrat ist

das unvorstellbar. „Wir wollen über den Gräbern der Toten des Zweiten

Weltkriegs keine Tagespolitik betreiben“, sagt Landrat Schmidt dem

RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und klingt damit ein Stück wie

der Seelow-Besucher McNally zuvor am Denkmal.

(…)

„Wir haben die russische Botschaft nicht offiziell zu unserer

Gedenkveranstaltung eingeladen. Wir haben eine Pressemitteilung

versendet. Und wenn Botschafter Netschajew kommt, dann werden wir ihn

auch begrüßen, wie es sich gehört.“

Denn eines habe er als Seelower gelernt: „Die Geschichte ändern wir

nicht“, sagt Nitz. „Die russische Seite hat das Recht, die Anlage zu

betreten, schließlich ist es ihr Soldatenfriedhof. Und wir gedenken

auch der deutschen Opfer auf dem Soldatenfriedhof auf unserem

städtischen Friedhof.“

Vor drei Jahren wurde Seelow bundesweit bekannt, wenn auch nicht

schmeichelhaft – wegen eines Briefes an Putin. Im Februar 2022, nur

Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, schrieb Landrat

Schmidt an den russischen Präsidenten und lud ihn nach Seelow ein.

Unterzeichnet war das Schreiben auch von Nitz‘ Vorgänger als

Bürgermeister sowie den Vorsitzenden von Kreistag und

Stadtverordneten. Sie baten um ein „friedliches und freundschaftliches

Miteinander“ und kritisierten das „Vorrücken der Nato nach Osten“.

Landrat schrieb einen Brief an Putin, ist aber nicht einseitig

„Unkritisch“ war noch eins der milderen Urteile über den Versuch der

Brandenburger, Weltpolitik zu machen, als der Truppenaufmarsch der

russischen Armee an der Grenze zur Ukraine bereits in vollem Gange

war. Schmidt verteidigt den Brief noch heute:

„Unsere Einladung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin war

damals der Versuch, der absehbaren Eskalation des Konflikts etwas

entgegenzusetzen. Das war ehrenwert“, sagt Schmidt dem RND. „Aber

danach ist das Schlimmste eingetreten: Wir haben Krieg in Europa. Der

80. Jahrestag ist daher stärker als je zuvor von Ängsten begleitet.“

Schmidt ist kein einseitiger Putinversteher. Die Annäherung von Trump

und Putin auf dem Rücken der Ukraine und der Europäer löst bei ihm

neue Sorgen aus. Er warnt jetzt vor „einem Separatfrieden, der den

Keim eines neuen Krieges in sich trägt“.

Seine Sicht auf die Kriege – den vor 80 Jahren und den heutigen – ist

differenziert. Und auch seine Sicht ist vor allem anderen von dem

Nachwirken der Hölle aus den letzten Kriegstagen geprägt. „Die

Menschen wohnen im Kampfgebiet“, sagt er über seinen Landkreis. „Der

Osten Brandenburgs hat unter dem Zweiten Weltkrieg besonders gelitten.

Krieg und Nachkriegszeit prägen die Orte und Menschen in der Region

bis heute.“

Schmidts Sorge ist, dass rechtsextreme Kräfte und die AfD dieses

„letzte grausame Kapitel des Zweiten Weltkriegs in Europa“, wie er es

nennt, aus dem Zusammenhang reißen. Dass es nicht mehr darum geht, was

vorher war. „Dieses Kapitel hat eine Vorgeschichte“, sagt Schmidt,

„den Vernichtungskrieg der Deutschen und deren Verbrechen im Osten.

Man muss sich gegen jede Tendenz wehren, das voneinander zu trennen.“

-----

4. RND: Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus

https://www.rnd.de/politik/bundestag-schliesst-russland-von-weltkriegs-gedenken-aus-SNEP7IK5HRPGLMQVUTL4X7NEPE.html

Er ist unerwünscht

Bundestag schließt Russland von Weltkriegs-Gedenken aus

Die Teilnahme des russischen Botschafters am Weltkriegs-Gedenken auf den

Seelower Höhen hat für Aufsehen gesorgt.

Bei der zentralen Gedenkfeier zum Kriegsende im Bundestag ist er unerwünscht.

17.04.2025, 03:13 Uhr

Berlin. Der Bundestag schließt die Botschafter von Russland und

Belarus von der zentralen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Endes des

Zweiten Weltkriegs am 8. Mai aus. Dabei beruft sich die

Parlamentsverwaltung auf eine Empfehlung des Auswärtigen Amts, in der

von einer Einladung von Vertretern dieser beiden Länder zu solchen

Gedenkveranstaltungen abgeraten wird.

Zwar sei das Diplomatische Corps, dem alle in Berlin akkreditierten

Botschafter angehören, eingeladen worden, teilte die Pressestelle des

Bundestags der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Man habe

dabei aber wie üblich „die Einschätzung der Bundesregierung zur

Einladung von Repräsentanten“ berücksichtigt. „Diese Einschätzung

führte dazu, dass u.a. die Botschafter der Russischen Föderation und

von Belarus nicht eingeladen wurden.“

Auswärtiges Amt befürchtet Instrumentalisierung des Gedenkens

Das Auswärtige Amt hatte zuvor in einer Handreichung an Länder,

Kommunen und Gedenkstätten des Bundes davon abgeraten, die Teilnahme

von Vertretern von Russland und Belarus bei Gedenkveranstaltungen zum

Ende des Zweiten Weltkriegs zuzulassen. Begründet wurde das mit der

Befürchtung, dass Russland diese Veranstaltungen „instrumentalisieren

und mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine missbräuchlich in

Verbindung bringen“ könnte.

Russischer Botschafter bei Gedenken auf Seelower Höhen

Der russische Botschafter Sergej Netschajew hatte am Mittwoch an einer

Gedenkveranstaltung auf den Seelower Höhen östlich von Berlin

teilgenommen. Dort fielen bei der größten Schlacht des Zweiten

Weltkriegs auf deutschem Boden rund 33.000 Soldaten der Roten Armee

sowie 16.000 deutsche und 2000 polnische Soldaten. Netschajew wurde

zwar nicht aktiv von den Veranstaltern eingeladen, aber auch nicht an

der Teilnahme gehindert, sondern freundlich begrüßt.

Ukrainischer Botschafter sieht „Verhöhnung“ von Kriegsopfern“

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev kritisierte dieses

Vorgehen scharf und stieß sich vor allem daran, dass Netschajew dabei

das Sankt-Georgs-Band trug, ein russisches Militärabzeichen. Dies sei

„eine klare Verhöhnung der Opfer – der Opfer von vor 80 Jahren und der

Opfer von heute“, sagte er der dpa.

Der Botschafter verwies darauf, dass bei den russischen Angriffen in

Krywyj Rih und Sumy zuletzt 55 Zivilisten, darunter 11 Kinder, getötet

worden seien. „Der Mann mit der Georgsschleife steht für den Staat,

der die alleinige Verantwortung für diese Kriegsverbrechen trägt“,

sagte Makeiev.

Das Sankt-Georgs-Band hat sich ab 2005 in Russland zum wichtigsten

Symbol für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten

Weltkrieg entwickelt. Zunehmend bedeutet das orange-schwarze Band aber

auch Unterstützung für den Kurs von Präsident Wladimir Putin. Deswegen

ist das Symbol in der Ukraine verboten, andere Staaten der früheren

Sowjetunion schränken die Verwendung ein.

Steinmeier hält die Gedenkrede

Der Bundestag hatte die Gedenkveranstaltung am Dienstag offiziell

angekündigt. „Der 2. Weltkrieg war der brutalste und blutigste Krieg

der Geschichte. Wir erinnern und wir vergessen nicht“, erklärte die

neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

Die CDU-Politikerin will den Angaben zufolge in einer Ansprache

besonders auf die Auswirkung des Krieges auf Frauen und auf die Lehren

für heute eingehen. Die eigentliche Gedenkrede wird Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier halten.

An der Gedenkstunde teilnehmen werden auch die Vertreter der drei

anderen Verfassungsorgane, also der dann nach heutiger Planung frisch

gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz (SPD), Bundesratspräsidentin

Anke Rehlinger (SPD) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts,

Stephan Harbarth.

RND/dpa

----------------

5. n tv: Auch Vertreibung der Einwohner

Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel

https://www.n-tv.de/politik/Israelischer-Minister-nennt-totale-Zerstoerung-Gazas-als-Ziel-article25749645.html

Auch Vertreibung der Einwohner

Israelischer Minister nennt "totale Zerstörung Gazas" als Ziel

06.05.2025, 17:04 Uhr

Der rechtsextreme israelische Politiker Bezalel Smotrich spricht von

der Vertreibung der Einwohner Gazas in Drittländer. Binnen eines

halben Jahres werde es in Gaza keine Hamas mehr geben, behauptet er.

Der Küstenstreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben,

soll komplett zerstört werden.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat eine

vollständige Zerstörung des Gazastreifens und Vertreibung der

Einwohner in Aussicht gestellt. Smotrich sprach auf einer

Siedlerkonferenz im Westjordanland und antwortete auf die Frage, wie

für ihn ein Sieg im Gaza-Krieg aussehe: "Gaza total zerstört."

Die Einwohner sollten ganz im Süden des Küstenstreifens, südlich der

ehemaligen israelischen Siedlung Morag, in einer "humanitären Zone"

konzentriert werden, sagte Smotrich weiter. Von dort aus sollten die

Einwohner dann in großer Zahl den Gazastreifen verlassen und in

Drittländer gehen. Innerhalb eines halben Jahres werde es im

Gazastreifen keine Hamas mehr geben, meinte der Minister.

Israel will Gazastreifen dauerhaft besetzen

Die israelische Armee soll nach dem Willen der Regierung den

Gazastreifen erobern und auf Dauer besetzt halten. Für die

großangelegte Offensive werden Zehntausende Reservisten mobilisiert.

Der Plan sieht nach Angaben aus Regierungskreisen auch vor, die

palästinensische Bevölkerung vom Norden in den Süden zu bewegen.

Ziel ist es laut Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas

zu besiegen und die Freilassung der von islamistischen Extremisten

festgehaltenen Geiseln zu erreichen. Rechtsextreme Politiker wie

Smotrich streben aber auch eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens an,

aus dem Israel sich vor 20 Jahren zurückgezogen hatte.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker, das

Terroristen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen im Süden

Israels verübten. Sie töteten rund 1200 Menschen, nahmen 251 weitere

als Geiseln und verschleppten sie in den Gazastreifen.

Im folgenden Krieg wurden nach palästinensischen Angaben bislang mehr

als 52.600 Palästinenser von israelischen Angriffen getötet. Die Zahl

unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten. Im Gazastreifen

werden unterdessen noch 24 Geiseln und die Leichen von 35 aus Israel

Verschleppten festgehalten.

Quelle: ntv.de, toh/dpa

———

Quelle: www.globallookpress.com © Moaz Abu Taha / apaimages / IMAGO

Quelle: www.globallookpress.com © Moaz Abu Taha / apaimages / IMAGO

Quelle: TASS © Sergei Fadejit

Quelle: TASS © Sergei Fadejit